「そろそろ免許返納を考えてほしいけど、どう話せばいいのかわからない…」「運転は心配だけど、車がないと生活が成り立たないかも…」

高齢の親を持つかたの多くが、こんな複雑な思いを抱えているのではないでしょうか。

とくに地方に住む高齢者にとって、車は“足”であると同時に、暮らしの自由を支える大切な存在。しかし年齢とともに高まる事故のリスクを考えると、家族としては見過ごせない問題です。

今回は、株式会社ジョイカルジャパンが行った「免許返納における親子のコミュニケーション」に関する実態調査の結果をもとに、地方在住の高齢者を取り巻くリアルな声と、今後の選択肢について考えていきます。

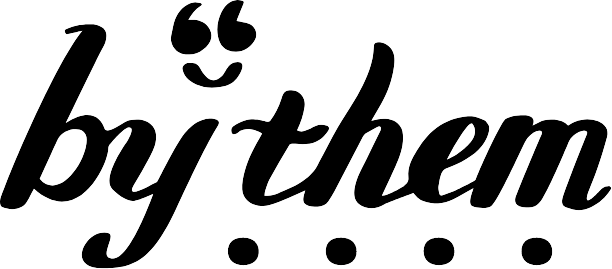

親の免許返納、約8割が「まだしていない」現実

image by:株式会社ジョイカルジャパン

まず最初に注目すべきは、親がすでに免許を返納しているかどうかという現状です。

調査によると、「返納していない」と回答したかたは実に79.0%。多くの親世代が今も運転を続けており、まだ返納に踏み切れていないことがわかります。

さらに、その中でも「免許返納を検討していないと思う」と答えたかたが67.8%にのぼることから、「今は大丈夫」と思っている親が多いようです。

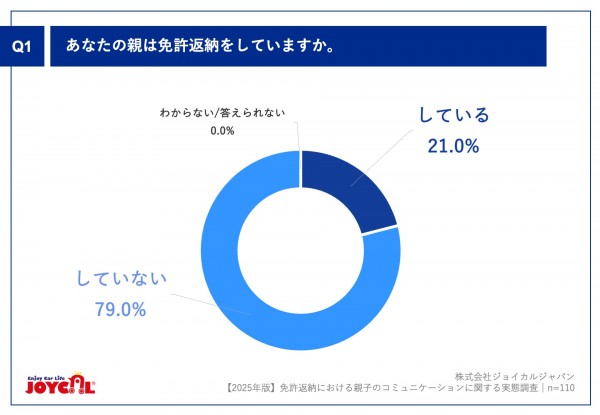

家族の複雑な心情「返納してほしいけど…」が半数近く

image by:株式会社ジョイカルジャパン

高齢者の運転に対して、子ども世代はどんな思いを抱えているのでしょうか?

調査によれば、最も多かった回答は「免許返納をしてほしいが、生活が不便になると心配している」(49.1%)というものでした。

次いで、「親の自由を奪うのではと心配している」(25.5%)、「運転リスクがあるため返納してほしい」(19.1%)という声も。

「事故のリスク」と「生活の不便さ」の間で、子どもたちは揺れていることがうかがえます。

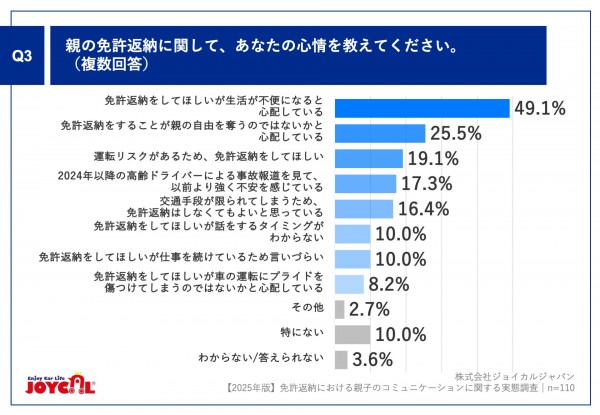

話ができていない家庭が7割超、その理由とは?

image by:株式会社ジョイカルジャパン

実際に免許返納について親と話し合えているかという問いに対して、「できていない」と答えた人が70.9%という結果が出ました。では、なぜ話せないのでしょうか?

一番多かった回答は「親の生活が不便になるから」(50.0%)でした。特に地方に住むかたにとっては車がなければ買い物や病院通いが難しいケースも少なくありません。

次いで、「周辺の交通手段が限られるため」(37.2%)、「適切なタイミングがわからないから」(20.5%)という理由が続きます。

そのほかに自由回答も見てみると、「遠くに住んでいて話す機会がない」「親が短気で指摘すると怒る」「嫁の立場では言いづらい」など、家庭ごとの事情や人間関係の壁が垣間見えました。

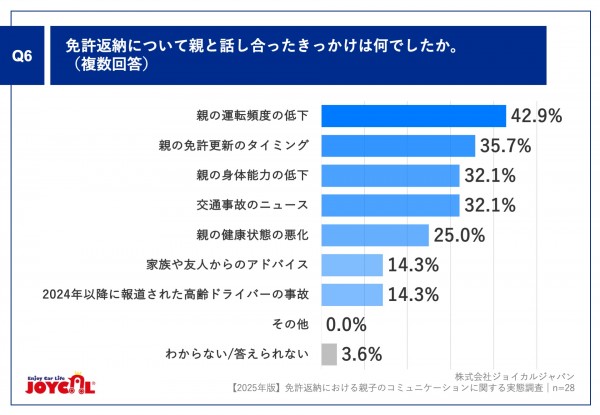

話せた家庭のきっかけは?「運転頻度の低下」や「免許更新のタイミング」

image by:株式会社ジョイカルジャパン

一方で、約25.5%の人は「話ができている」と回答しています。そのきっかけとして多かったのは、「親の運転頻度の低下」(42.9%)「親の免許更新のタイミング」(35.7%)「身体能力の低下」や「事故のニュースを見て」(各32.1%)でした。

また、自由回答では「親の誕生日」や「テレビ番組で話題になっていた時」など、“日常のさりげないきっかけ”が背中を押してくれた例も見受けられました。

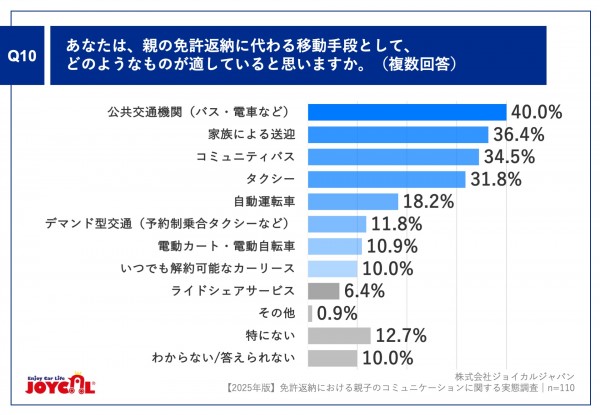

返納後の移動手段、最も多かったのは「公共交通機関」

image by:株式会社ジョイカルジャパン

免許返納後にどうやって移動するか。これは親本人にとっても、家族にとっても大きな課題です。

調査では、返納後の移動手段として多く挙げられたのは以下の通りです。

- 公共交通機関(バス・電車など):40.0%

- 家族による送迎:36.4%

- コミュニティバス:34.5%

- タクシー:31.8%

一方で、まだ利用が進んでいないものの注目されているのが「自動運転車」(18.2%)や「デマンド型交通」(11.8%)、「カーリース」(10.0%)といった新しい移動の選択肢です。

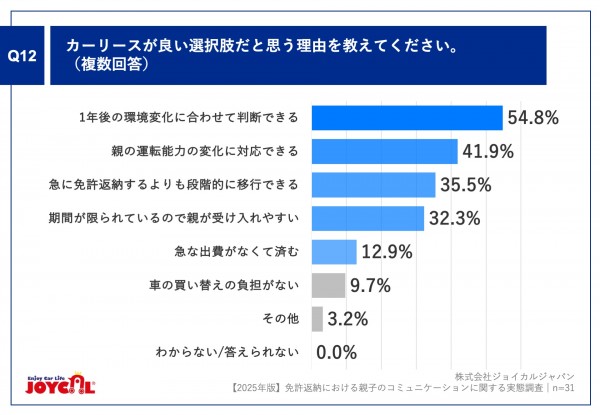

カーリースは“段階的返納”の選択肢として注目

image by:株式会社ジョイカルジャパン

免許返納を「一気に」ではなく「段階的に」進めたい。そんな思いに応える形で注目されているのが「カーリース」です。

調査によると、「非常によい」「ややよい」と考えているかたが28.2%もいることがわかっています。

具体的に支持された理由には、「1年後の環境変化に合わせて判断できる」(54.8%)や「親の運転能力の変化に対応できる」(41.9%)「急に返納するより段階的な移行が可能」(35.5%)といった柔軟性が挙げられました。

また、「期間が限られているため親が受け入れやすい」(32.3%)という意見にも、多くの共感が集まったようです。

「免許返納」はゴールではなく、“会話のスタート”

今回の調査を通じて見えてきたのは、免許返納の問題は単なる制度の話ではなく、親子の対話や暮らしの在り方そのものに関わるテーマであるということです。

地方に住む高齢者にとって、車は“自由”の象徴。その返納は、生活を一変させる可能性があります。

そのため、子ども世代が一方的に促すだけではなく、「どうすれば安心して移動できるか」「どのタイミングなら納得してもらえるか」といった共感と工夫が求められているのです。

まとめ

同調査から浮かび上がったのは、地方に住む高齢者の現実と、その親を見守る家族の葛藤でした。

多くの家庭で、「返納はさせたいけれど、生活が困る」「話すタイミングが難しい」と悩んでいます。

免許返納は一つの節目ですが、それ以上に大切なのは、親の尊厳や日常を大切にしながら、安全を守るための対話をどう始めるかということ。

カーリースのような“間”の選択肢や、交通手段の代替策を一緒に考えることで、返納そのものへのハードルを下げることも可能です。

「まだ早いかも」と思っていても、「何かあってから」では遅いのが現実。

今のうちに、小さなきっかけからでもいい。家族で話し合う時間を持つことが、未来の安心につながる一歩になるのではないでしょうか。

- source:株式会社ジョイカルジャパン

- image by:Shutterstock.com

- ※掲載時の情報です。内容は変更になる可能性があります。

0 件

0 件